從釋迦牟尼看“佛”字的內涵

現代不少在大陸媒體無神論教育下的中國人一聽到“佛”這個字,或者一聽到某人是信佛的,就馬上與“迷信”二字聯系在一起,認為“佛”是虛幻的,不過是人們想像的產物。其實,是因為這些人不了解“佛”的真意。

但是成人後的王子卻深感人生之苦痛與無常,遂出家修行,並證悟了其所在層次的佛法。悉達多開悟後,為令眾生解脫苦難,遂廣傳佛法,世人尊其為“Buddha(佛陀)”,並稱其為“釋迦牟尼”,“釋迦”是族姓,意為能仁,“牟尼”是印度古代對於聖者通用的尊稱,意為寂默。

釋迦牟尼晚年時,其佛法震撼了整個印度,連帝王們也要向其躬身稽首。許多人跑去問他:“您究竟是誰啊?”“您是神嗎?”

“不是”,釋迦牟尼回答道。

“一個天使?”“不是。”

“一位聖人?”“不是。”

“那麼您是什麼呢?”

“我是覺者。”釋迦牟尼如此答道。

為什麼釋迦牟尼要這樣說呢?梵語中,Buddha是由字根budh和ta構成的,dh遇到t後變成了ddh。字根budh有“醒”和“知”的意思,Buddha的意思就是“已經覺悟了的人”,“猶如覺醒的人”。

佛教傳入中國時,對於Buddha有不同的翻譯,如“佛陀”、“浮屠”、“浮陀”,中國人傳來傳去,就省略了“陀”字,稱為“佛”了。因此,“佛”的真意就是覺者,通過修煉覺悟了的人。這又怎麼能說是迷信呢?

釋迦牟尼傳法時,也曾有弟子問他“何為佛”,釋迦牟尼的回答是:“佛見過去世,如是見未來,亦見現在世,一切行起滅。明智所了知,所應修已修,應斷悉已斷,是故名為佛。”

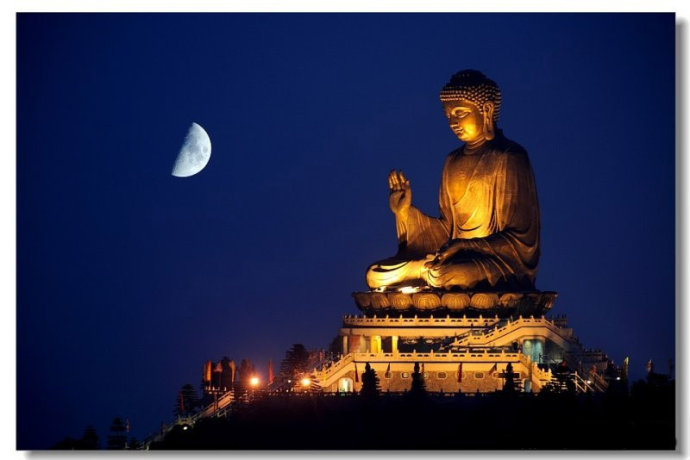

印度早期佛經中的“佛”,主要指釋迦牟尼。後來,隨著佛教的傳播,“佛”一詞廣泛用來尊稱所有修行圓滿的覺者。